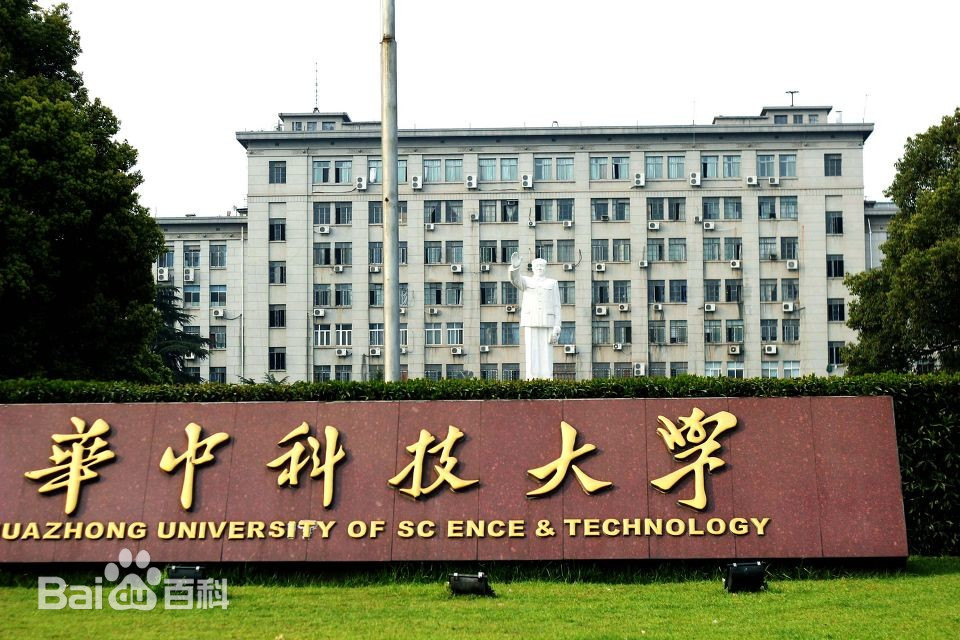

华中科技大学(Huazhong University of Science and Technology),简称华中大、华科大(HUST) ,位于湖北省武汉市,由国务院教育行政部门主管,是一所重点综合性大学,是国家“211工程”重点建设和“985工程”建设高校,是首批“双一流”建设高校 ,中央直管高校。该校入选“珠峰计划” “强基计划”“101计划”“111计划”“英才计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划 、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、是学位授权自主审核单位 、全国深化创新创业教育改革示范高校 、中国政府奖学金来华留学生接收院校 、教育部来华留学示范基地 ,为中欧工程教育平台成员 和医学“双一流”建设联盟 、国际应用科技开发协作网 、全球能源互联网大学联盟 、长江中游城市群“双一流”高校联盟成员。

学校由原华中理工大学(前身为1952年国家筹办的华中工学院)、同济医科大学(前身为1907年德国埃里希·宝隆创办的德文医学堂)、武汉城市建设学院(前身为1952年12月创建的中南建筑工程学校)于2000年合并组建 。

截至2023年12月,学校校园占地7000余亩;设有51个院系 ,开设117个本科专业;48个硕士学位授权一级学科,46个博士学位授权一级学科,42个博士后科研流动站。一级学科国家重点学科7个,二级学科国家重点学科15个,国家重点(培育)学科7个;有专任教师3700余人 ,截至2023年9月,有全日制在校生60545人

历史沿革

华中科技大学由华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于2000年5月26日合并成立。

学校前身

华中工学院(华中理工大学)

华中理工大学的前身是华中工学院。1952年11月,中南军政委员会根据中央关于全国高校院系调整的指示,决定在武汉成立“华中工学院”。华中工学院集中原武汉大学、湖南大学、广西大学、南昌大学的机械系全部和电机系的电力部分,华南工学院机械系的动力部分和电机系的电力部分,以及这些院校的部分基础课教师和设备,作为建校基础,开启高起点建设多科性工业大学 。

1953年1月华中工学院成立,查谦任教授 ;同年5月,中华人民共和国高等教育部根据毛泽东的指示,决定将筹建中的华中机械学院、中南动力学院合并为一校,撤销中南动力学院的建制,机电互补,命名为华中工学院。由原武汉大学、湖南大学、南昌大学、广西大学等4所大学的机械系全部和电机系的电力部分,以及华南工学院机械系的动力部分、电机系的电力部分合并组成;设机械制造工程、金属切削工艺及其工具、汽车、内燃机、水力动力装置、热能动力装置(热力发电厂设备)、电机与电器、发电厂配电网及电力系统8个本科专业,金工、铸造、汽车修理与维护、发电厂配电网及电力系统4个专修科;同时,华中工学院筹备委员会成立,查谦为筹备委员会主任,刘乾才、朱九思为副主任;9月11日,建校工程在武昌喻家山南麓破土动工;同年10月15日,华中工学院成立大会和开学典礼在武昌举行

1954年8月中旬,全校师生员工会师武昌喻家山,完成搬迁集中工作。1955年,查谦教授为华中工学院第一任校长开始主持全院工作 ;同年9月,汽车专业并到长春汽车拖拉机工程学院(原吉林工业大学前身,吉林大学前身之一)。1957年,恢复汽车、内燃机等专业。1958年,汽车、拖拉机、内燃机等专业整体调整到新组建的武汉工学院(武汉理工大学前身之一)。1960年10月,华中工学院被批准成为全国重点建设高等学校 。

1966年至1976年,由于“文革”初期军宣队指挥长刘崑山、学校副校长朱九思等人的努力,实现三个“没有”:学校主要领导人没有变、师资队伍没有散、科研教学设备没有滥,教师、干部受伤害较少。1971年,武汉机械学院停办,部分专业和300多名教职工并入华中工学院。1972年至1979年,共收留全国各地的专家教授600多名

1978年,十一届三中全会后,学校进入蓬勃发展的新阶段。1978年,恢复招收研究生,当年招收研究生181人。1979年,第一个文科研究机构——中国语言研究所成立。70年代末80年代初,先后设立了激光技术、计算机科学与技术、信息工程、微波技术等一批具有广阔发展前景的理工结合的技术学科专业。

1981年,经国务院批准,学校成为全国首批博士和硕士学位授予单位。在国务院批准的第一批硕士、博士授予点中,华中工学院有27个专业有权授予硕士学位,9个专业有权授予博士学位,有12位教授担任博士导师 。

1983年,国务院学位委员会又批准华中工学院10个硕士专业点、4个博士专业点、4名博士导师 。次年7月13日,研究生院正式成立,是全国首批成立研究生院的22所大学之一 。

1984年4月,首批试办研究生院(共22所);同年,已开设包括理科、文科、工科和管理学科的45个本科专业,形成了新型综合性大学的基本轮廓,初步实现了以工为基础,理、工、文、管相结合向综合化发展的目标。

1988年1月,国家教委批准华中工学院更名为“华中理工大学” 。1988年、1992年,全国普通高校优秀教材奖评选,获国家特等奖1种,国家级优秀奖7种,部级一等奖18种。1989年、1993年,全国普通高校优秀教学成果奖评选,获国家特等奖1项,国家级奖3项,国家级二等奖5项。

1993年,国内发表论文数达到1032篇,“首次突破国内发表论文数1000篇”,位居全国高校及科研机构第1位。被EI收录的论文居全国高校第7位,被ISTP收录的论文居全国高校第7位,被SCI收录的论文居全国高校第11位。

1994年,成立研究生院10年:博士学位点31个,博士生导师111人,博士后流动站7个,硕士学位点76个。1994年,招收硕士研究生710人,博士研究生178人,在校研究生达到2232人,比1978年增长了12倍。1994年,科研经费达到7640万元,比1978年增长了60倍,居国家教委直属高校第4位。

1995年,全国高校研究生院综合评估,名列第9,受到国家教委表彰。1995年,顺利通过“211工程”部门预审,成为“211工程”重点建设单位。

1996年,通过国家教委组织的本科教学工作优秀学校评价,被评为优秀。1996年2月,首批获准正式成立研究生院(共10所)。

1997年5月12日,华中理工大学建立全国第一个文化素质教育基地 。同年,《中国大学研究与发展成果评价》显示,学校在中国大学工科排名中居第5位,在自然科学研究与发展排名中居第9位,在研究与发展排名中居第8位。

1998年、1999年,《中国高等教育评估》两次公布中国高校排行榜,学校均名列第7。1999年,因在CIMS方面的突出成就,学校荣膺1999年度国际制造工程师协会(SME)颁发的“大学领先奖”(成为继1994年清华大学获奖后中国高校第二次获得该奖)。2000年2月,科技部干部管理学院(武汉科技职工大学)并入华中理工大学。

同济医科大学

1893年,德国海军舰医埃里希·宝隆到上海,建立德医公会 。1900年,宝隆创办同济医院,医师大多来自德医公会。1907年,德中双方在上海创办、埃里希·宝隆博士任首任校长的上海德文医学堂 。次年,“德文医学堂”改名为“同济德文医学堂”。1912年,增设工科,更名为同济医工学堂,设医、工和德文三科 。

1917年4月23日,教育部下令学堂改属华人私立学校,由华人董事会办学,直属教育部领导;同年12月,更名为私立同济医工专门学校。1922年学校迁往吴淞镇 。1924年5月20日,改名为同济医工大学,含医科和工科 。1927年8月,学校由国民政府教育部正式接管,命名为国立同济大学,原医、工两科分别更名为医学院、工学院。

1950年2月,中央人民政府政务院决定,上海同济大学医学院及其附属同济医院内迁武汉,与武汉大学医学院合并,命名为“中南同济医学院”,由中南军政委员会卫生部主管。 次年9月,同济大学医学院内迁武汉,并与武汉大学医学院合并,组建中南同济医学院

1955年6月,汉口协和医院划归中南同济医学院作为附属医院,迁校建校任务完成 。同年8月,更名为武汉医学院 。次年开始招收研究生 。1981年11月,学校成为全国首批博士、硕士学位授予单位 。

1985年7月,武汉医学院改名为同济医科大学,学校逐渐从单一的医学院发展为一所综合性的医科大学

武汉城市建设学院

原武汉城市建设学院的前身是中南建筑工程学校。新中国成立伊始,急需一大批城市建设专业人才,1952年8月,中南军政委员会决定以中南地区六所工程学校的土木市政专业为基础,选址武昌马房山,合并组建中南建筑工程学校 。1953年学校迁入武昌,校址设在武昌马鞍山,校名改为武昌建筑工程学校,直属中央建筑工程部领导;同年,广州珠江水利学校土木本科师生又并入武昌建筑工程学校 。

1958年5月学校升格为大专,定名为武汉建筑工程专科学校,同年年底更名为武汉建筑工业学院。

1960年又易名为武汉城市建设学院 ,在当时是全国唯一的一所城市建设专业的高等学府 。翌年,中南给排水设计院专科学校给排水专业师生并入 。1964年10月,定名为武汉建筑工程学校 。

1971年10月,与原北京建筑工业学院合并为湖北建筑工业学院。之后又改名为武汉建筑材料工业学院 。

1981年,国家城市建设总局决定在东湖马鞍山麓新址新建,组建武汉城市建设学院 。1997年,建设部与武汉市共建学校。

合并发展

2000年5月26日,华中科技大学成立大会举行。经国务院批准,武汉科技职工大学(科技部管理学院)并入华中理工大学,同济医科大学、华中理工大学与武汉城市建设学院合并,组建华中科技大学 。

2001年,学校被列入“985工程”高等学校建设名单。

2007年,首批入选国家大学生创新性实验计划 。

2010年,入选教育部第一批“卓越工程师教育培养计划”高校 。2011年,获评“全国工程硕士研究生教育创新院校” ;同年,被教育部评为“全国毕业生就业典型经验高校” 。

2012年,入选教育部、卫生部第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校 ;首批入选国家级大学生创新创业训练计划;入选“湖北省2011计划” 。次年,入选教育部首批来华留学示范基地 。

2015年,学校成立湖北地区首个航空航天学院 。

2017年1月,被认定为全国首批深化创新创业教育改革示范高校;9月,入选国家“双一流”建设高校。10月,在《美国新闻与世界报道》发布的2018年全球最佳大学排名中,华中科技大学的计算机专业位列第9 。

2018年3月,获批教育部首批国家级新工科研究与实践项目;7月,学校入选教育部“2018年度全国创新创业典型经验高校”名单;11月,入选第一批中华优秀传统文化传承基地;同月,华中科技大学等9所“双一流”建设高校联合组建了医学“双一流”建设联盟 。

2019年1月26日,华中科技大学人工智能与自动化学院、人工智能研究院成立;5月,经国务院学位委员会批准,学校增列为学位授权自主审核单位 ;9月,入选一流网络安全学院建设示范项目高校 ;成为中国人工智能教育联席会创始成员和理事单位。

2020年3月,为抗击新冠肺炎疫情,学校附属10家医院共投入3万多名医护人员、近9000张床位,并管理方舱病床近6000张,成为全国投入床位和医护人员最多的高校;9月,入选首批基础学科拔尖学生培养计划2.0基地 ;10月20日,加入中泰高等教育合作联盟 ;11月,被确定为第二批教育融媒体建设试点单位;同年,获批人工智能交叉学科博士学位授权点 。

2021年,首批获准试办国家示范性软件学院;1月,加入中国自由贸易试验区研究院联盟 ;5月,获批教育部首批未来技术学院;7月14日,华中科技大学未来技术学院、集成电路学院在武汉同时揭牌成立 ;7月15日,华中科技大学与东软集团签订战略合作框架协议,“华中科技大学-东软集团智慧校园联合实验室”揭牌成立 ;9月,入选第二批国家语言文字推广基地拟入选单位名单 ;国家智能社会治理实验基地名单公布,华中科技大学入选特色基地(卫生健康);11月29日,华中科技大学数学拔尖学生培养基地被教育部确定为第三批基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(2021年度)。

2022年2月,华中科技大学入选第二轮国家“双一流”建设高校 ;5月20日,《华中科技大学校歌》正式发布;8月,被列入实施储能技术国家急需高层次人才培养专项名单;9月,华中科技大学获批国家卓越工程师学院;10月,发起成立中德医学教育联盟;10月4日,华中科技大学水利水电科学研究院成立 。

2023年2月9日,华中科技大学霍普克罗夫特计算科学研究中心启动;3月,加入武昌高校马克思主义学院联盟;4月12日,中央广播电视总台与华中科技大学签署全面战略合作伙伴关系框架协议,“中央广播电视总台-华中科技大学网络安全联合研究中心”揭牌 ;5月9日,湖北省教育厅依托华中科技大学组建的湖北高等教育研究院成立并揭牌;5月22日,华中科技大学国际教育科技创新园区(军山校区)在武汉经开区正式开工 ;5月26日,华中科技大学数字空天技术研究所揭牌 ;9月12日,牵头成立湖北省航空航天行业产教融合共同体 ;10月22日,华中科技大学医疗装备科学与工程研究院揭牌成立;10月,华中科技大学成立“新人文”研究中心;12月20日,牵头成立数字产业与智能计算产教融合共同体、湖北省模具行业产教融合共同体 。

2024年3月21日,华中科技大学—百度飞桨AI教育创新中心正式成立 ;4月11日,华中科技大学国家安全研究中心成立 ;5月21日,华中科技大学新增机器人工程、供应链管理、大数据管理与应用、计算金融本科专业,新增数字经济与人工智能双学士学位项目 。10月11日,元琛科技公告,公司与华中科技大学煤燃烧与低碳利用全国重点实验室签订技术开发(委托)合同,合作项目主要聚焦冶金智能化领域,投资总金额为1500万元。 11月23日,华中科技大学参与主办的第三届世界元宇宙大会在中国光谷科技会展中心开幕,华中科技大学元宇宙研究中心成立。11月27日,华中科技大学与华为技术有限公司在武汉签署合作协议,宣布“华中科技大学 鲲鹏昇腾科教创新孵化中心”正式揭牌成立。

2025年1月,华中科技大学智能纤维器件与装备研究中心成立。3月10日,华中科技大学与北京文华在线教育科技股份有限公司联合共建的“喻山智语”AI思政智能体创新中心正式揭牌。

办学规模

院系设置

截至2023年12月,学校设有51个院系 ,开设117个本科专业,学科专业涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等11大学科门类

学科建设

截至2023年12月,学校有48个硕士学位授权一级学科,46个博士学位授权一级学科,42个博士后科研流动站。有一级学科国家重点学科7个,二级学科国家重点学科15个(内科学、外科学按三级计),国家重点(培育)学科7个。在教育部第四轮学科评估中,学校44个学科参评,全部上榜,其中4个学科进入A+,A类学科14个,B+及以上学科33个。9个学科入选国家第二轮“双一流”建设学科名单

师资力量

截至2023年12月,学校有专任教师3700余人,其中教授1500余人,副教授1400余人;教师中有院士20人,“973计划”项目首席科学家、重大科学研究计划项目首席科学家、国家重点研发计划项目首席科学家302人,国家级教学名师13人,国家百千万人才工程入选者43人

教学建设

质量工程

截至2024年1月,自教育部实施一流本科专业建设“双万计划”以来,华中科技大学累计入选一流本科专业建设点89个,其中国家级一流专业建设点74个,省级一流专业建设点15个。有国家级实验教学示范中心7个,省部级实验教学示范中心13个,国家级虚拟仿真实验教学中心2个,共获批92门国家级一流本科课程,153门省级一流本科课程 。截至2023年12月,学校国家自然科学基金创新研究群体11个,教育部创新团队19个。

合作交流

华中科技大学坚持开放式办学理念,积极开展全方位、多层次的国际交流与合作,截至2023年12月,已与世界上41个国家和地区的300余所高校和机构开展友好合作。工程科学学院是全国首批四个国际化示范学院之一,中欧清洁与可再生能源学院被列为中欧建交40周年40个典型案例之一

学术研究

科研平台

截至2023年12月,学校建设有武汉光电国家研究中心、国家脉冲强磁场科学中心、精密重力测量国家重大科技基础设施、国家数字化设计与制造创新中心等“四颗明珠”为代表的一批国家重大科研基地,拥有7个全国重点实验室、2个国家技术创新中心、1个国家产教融合创新平台、7个国家工程(技术)研究中心、1个国家临床医学研究中心、1个国家医学中心、1个集成攻关大平台、1个“一带一路”联合实验室、6个科技部国家国际科技合作基地及一批省部级科研基地

学术资源

馆藏资源

截至2023年12月31日,华中科技大学图书馆现设主馆、东区馆、医学分馆三个馆区,馆舍总面积60956平方米,各类阅览室54个,公共学习空间24个,可用座位6千多个,其中电子阅览室2个,计算机120余台。馆藏文献总量累积1265.2万册(件)。医学古籍特藏是馆藏特色之一,三种古籍入选《国家珍贵古籍名录》。有中、外文数据库619个 。

学术期刊

2024年7月学校官网显示,华中科技大学主办有各类学术期刊共43种,有理工、文管、医学综合、临床医学四大类